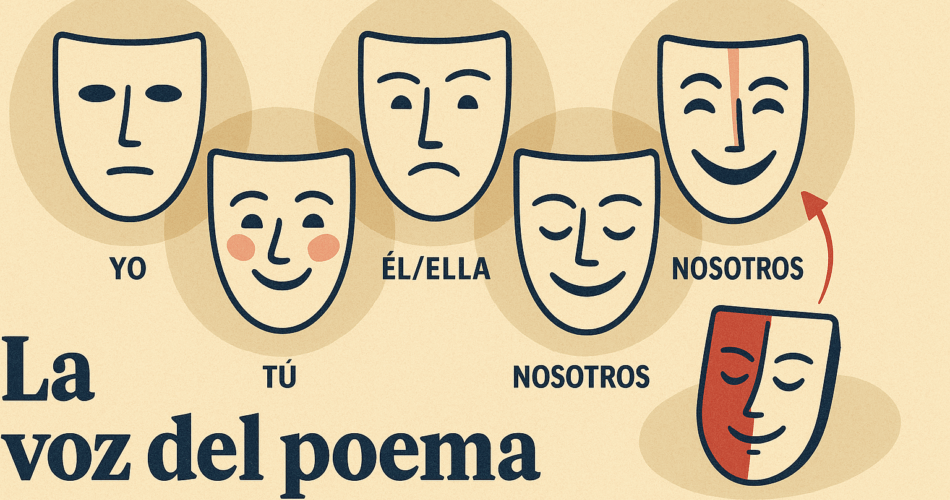

Cuando abres la boca en un poema, ¿quién habla? No existe un “yo lírico” standard: hay un coro inquieto. Elegir pronombre modifica temperatura, distancia y responsabilidad. Hoy diseccionamos cinco voces, con ejemplos de Antonio Gamoned… hasta Warsan Shire, más un ejercicio para medir la presión emocional de cada voz.

1. Primera persona íntima (Yo)

Pros: confesión, empatía. Contras: riesgo de autoficción desbocada. Ej. Shire: “I belong deeply to myself”. Nota: súmale silbato crítico: pregúntate “¿importa a otro?”

2. Segunda persona cómplice (Tú)

Seduces o acusas. Idea: alternar “Tú” en imperativo y en indicativo para crear vaivén. Ej.: “Tú que soplas la herida, tú que abres la sal”.

3. Tercera persona testigo (Él/Ella)

Crea cámara fría. Bueno para poemas-crónica. Gamoneda narra al minero sin nombrarse: voz testigo + metáfora dura.

4. Voz colectiva (Nosotros/nosotras)

Útil en poesía social: «no cabemos en la patria que nos nombra». Potencia: manifiesto coral; riesgo: voz altavoz sin matiz.

5. Voz desdoblada (Doble yo)

Juan Ramón: “Yo no soy yo”. Borges: “El otro tigre”. Técnica: diálogo intercalado o verso espejo. Produce extrañeza filosófica.

6. Medidor de presión emocional

Copia un verso tuyo en una tabla de cinco filas, reescribe cambiando pronombre, puntúa de 1-10 cuánto te sacude cada versión. El mayor puntaje guía la voz final.

7. Caso práctico – reescritura en directo

Verso original: «Siento la nieve detrás de los párpados.»

Experimental: «¿Sientes la nieve detrás de tus párpados?» (segunda persona) – lectores beta reportan intrusión más fuerte.

Errores frecuentes

- Abusar de “tú” imperativo → suena sermón.

- “Nosotros” sin cuerpo: incluye detalle individual para no diluir voz.

Ejercicio #VozPoema

Sube screenshot de tu tabla de presión; etiqueta. Comentaré las más raras en el podcast.